電気代節約のため、新電力への切り替えを検討する方が増えています。

しかし、毎月の請求書に記載される「燃料費調整額」の高騰や、その「上限」の有無、さらには新電力の倒産リスクなど、契約には多くの不安や疑問がつきまとうのも事実です。

燃料費調整額の仕組みを正しく理解し、自身に合った電力会社を選べば、リスクを抑えながら電気代を節約できます。

本記事では、燃料費調整額の基本から、新電力にまつわるリスクとその対策、そして自身に最適な電力会社の選び方までを、専門的な視点から分かりやすく解説します。

今後の電気料金プランを見直す際の参考に、ぜひご一読ください。

燃料費調整額とは?

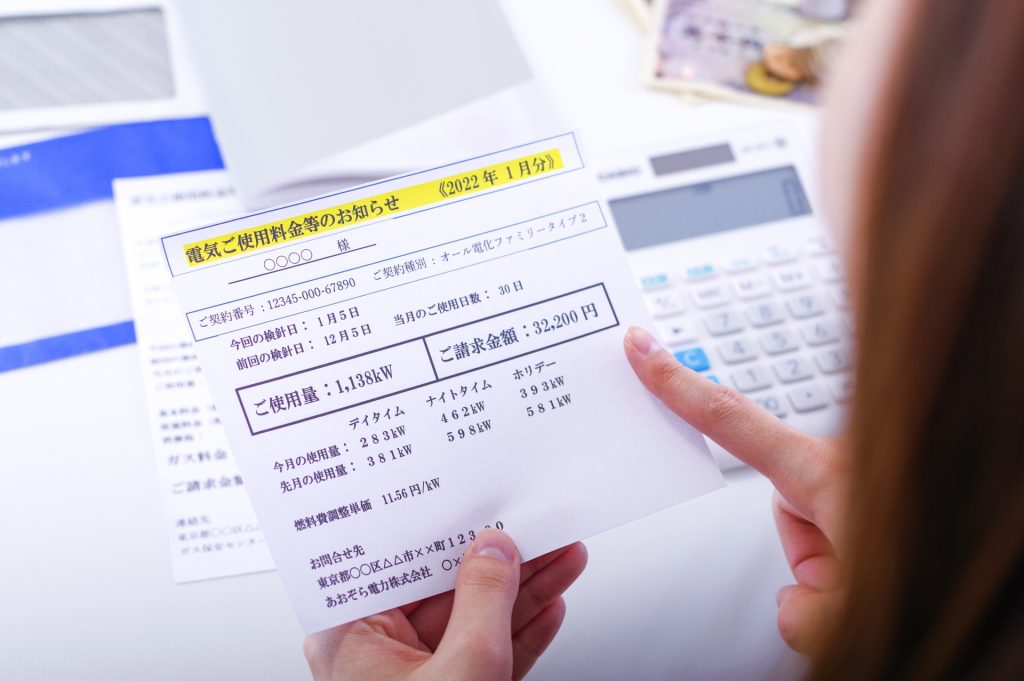

毎月の電気代の請求書を見て、「燃料費調整額」の項目が高騰していることに不安を感じている方もいるでしょう。

電気代を左右する調整金ですが、仕組みや電力会社ごとの違いを理解すると、自身の家庭に合った対策を見つけられます。

本章では、まず燃料費調整額の基本的な知識から、今後の見通しまでを解説します。

- 燃料費調整額の基本的な仕組みと高騰の理由

- 燃料費調整額の「上限」の有無による違い

- 新電力の倒産リスクと、それでも安心して契約できる理由

- 自身の価値観に合った電力会社の選び方

それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

燃料費調整額とは火力発電の燃料費を調整する料金

燃料費調整額とは、電気をつくるために必要な火力発電の燃料、具体的には原油、LNG(液化天然ガス)、石炭などの価格変動を、毎月の電気料金に反映させるための料金のことを指します。

燃料費調整額は、貿易統計における燃料の平均価格と、各電力会社が定める基準燃料価格との差額によって決まる仕組みです。

燃料価格が基準より高ければ電気代に加算され、反対に安ければ電気代から差し引かれます。

この制度は、経済産業省 資源エネルギー庁のもとで運用されており、電力会社の経営努力だけでは吸収しきれない燃料価格の変動を、公平に料金へ反映させる目的があります。

【2025年最新】燃料費調整額が高騰している2つの主な原因

近年、燃料費調整額が高騰し、電気代が値上げされている主な原因は2つ挙げられます。

第一に、世界的なエネルギー需要の増加や国際情勢の不安定化による、燃料価格そのものの高騰です。

第二に、海外から燃料を輸入する際に影響する、円安の進行が考えられます。

これら2つの要因が重なることで、日本が輸入する燃料の価格が大きく押し上げられ、結果として私たちの電気料金に含まれる燃料費調整額も上昇しているのです。

財務省の貿易統計データを見ても、原油やLNGの輸入価格は依然として高い水準で推移している状況がうかがえます。

今後の見通しと政府の電気代補助金の現状

燃料価格の今後の見通しについては、国際情勢や為替の動向に大きく左右されるため、残念ながら不透明な状況が続くでしょう。

こうした状況を受けて、政府は電気料金の負担を軽減するための補助金制度を実施してきました。

2026年1月~3月は、冬場の電力需要期に対応するための支援がおこなわれる予定ですが、2026年4月以降の補助金がどうなるかはまだ確定していません。

補助金の期間や金額は変動する可能性があるため、経済産業省 資源エネルギー庁が公表している「電気・ガス料金負担軽減支援事業」の公式サイトなどで、最新の情報を確認するとよいでしょう。

【上限の有無が重要】新電力と大手電力の燃料費調整額の違いを比較

燃料費調整額を理解するうえで、非常に重要なポイントとなるのは「上限」の存在です。

上限があるかないかで、燃料価格が高騰した際の電気代への影響が大きく変わってきます。

本章では、燃料費調整額の上限制度と、それ以外の料金体系について解説します。

- 燃料費調整額の上限制度とは何か

- 大手電力、新電力における上限設定の現状

- 燃料費調整額に頼らない「独自燃調」や「市場連動型」の存在

それぞれの違いを理解し、自身のリスク許容度に合ったプラン選びの参考にしてください。

そもそも燃料費調整額の「上限」とは?

燃料費調整額の「上限」とは、燃料価格が際限なく上昇した場合でも、消費者の負担が過度に大きくならないように設けられた一種のセーフティネットのことです。

具体的には、平均燃料価格が基準燃料価格の1.5倍を超えた場合、それ以上の価格上昇分は電気料金に反映されない仕組みでした。

この上限は、かつて大手電力会社の多くが提供していた「規制料金プラン」、たとえば「従量電灯B」などに設定されており、燃料価格の急激な高騰から消費者を保護する役割を担っていました。

【注意】多くの電力会社で上限が撤廃・見直しされている

近年の世界的な燃料価格の高騰は、従来の制度の想定を超える水準に達しました。

その結果、大手電力会社が提供する「自由料金プラン」や多くの新電力会社では、燃料費調整額の上限を撤廃、または見直しする動きが相次いでいます。

上限が撤廃されたプランでは、燃料価格の上昇分が直接電気料金に反映されるため、以前よりも電気代が高騰しやすくなるリスクがあります。

現在契約中のプランに上限があるかどうかが、今後の電気代を大きく左右する重要なポイントになるといえるでしょう。

新電力には「独自燃調」や「市場連動型」の選択肢もある

すべての新電力が、大手電力会社と同じ燃料費調整制度を採用しているわけではありません。

中には、会社独自の計算方法で調整額を決める「独自燃調」を導入しているケースもあります。

また、そもそも燃料費調整額の項目自体が存在しない「市場連動型プラン」も選択肢の一つです。

これは、JEPX、すなわち日本卸電力取引所の市場価格に30分ごと、あるいは1時間ごとに料金単価が連動する仕組みです。

たとえば「市場電力」のような市場連動型プランは、市場価格が安い昼間に電気を多く使うなど、ライフスタイルを工夫する方法で電気代を抑えられる可能性があります。

新電力の契約は本当に安心?倒産リスクと対処法を解説

電気代の節約を考えて新電力への切り替えを検討する際、「倒産したらどうなるの」と考える方もいるでしょう。

実際に、近年は新電力会社の事業撤退も増えており、契約には慎重になる必要があります。

しかし、正しい知識を持てば、リスクを理解したうえで安心して新電力を選べます。

- 新電力の事業撤退や倒産が増えている背景

- 契約中の新電力が倒産しても電気は止まらない仕組み

- 信頼できる新電力の運営会社を見極めるポイント

本章では、新電力にまつわるリスクとその対処法について詳しく解説します。

新電力の事業撤退が増えているのはなぜ?

近年、新電力会社の事業撤退や倒産が増加している主な原因は、電力の調達コストが増大したことにあります。

とくに、自社の発電設備を持たない新電力は、日本卸電力取引所から電気を仕入れたり、大手電力会社から電気を卸してもらったりして、利用者に供給しています。

しかし、燃料価格の高騰によって電力の仕入れ価格が大幅に上昇し、採算が取れずに経営が立ち行かなくなる企業が増加しました。

経済産業省のデータを見ても、電力自由化以降に増加した電力小売事業者の一部では事業廃止や解散など、厳しい経営環境に直面していることがわかります。

【重要】万が一倒産しても電気は止まらない

契約している新電力が万が一倒産した場合でも、家庭の電気が突然止まることはありません。

日本には、電力供給のセーフティネットとして「最終保障供給」の仕組みがあります。

これは、どの電力会社とも契約がない状態になった利用者に対し、地域の大手電力会社が一時的に電気の供給を国が保証する制度です。

そのため、もし契約中の新電力が事業を撤退しても、次の電力会社を見つけるまでの間は、電気が使えなくなる心配はありません。

【図解】万が一の時も電気は止まらない「最終保障供給」の仕組み

契約中の新電力

事業撤退・倒産

地域の大手電力が

一時的に供給(最終保障供給)

安心して契約できる新電力を見極める2つのポイント

安心して新電力を契約するためには、運営会社を十分に見極める必要があります。

注目すべきポイントは、主に「運営会社の経営基盤」と「電力の調達方法」の2点です。

まず、会社の設立からの年数や、電力事業以外の事業展開などを確認し、安定した経営基盤があるかを見極めましょう。

たとえば、本記事で紹介するサービスを運営する株式会社Qvouは、2025年時点で創業40年の歴史を持つだけでなく、自社で太陽光発電事業も展開しています。

これは、電力の仕入れを市場だけに頼らず、自社で発電したコストの安定した電気を供給できることを意味し、企業の安定経営につながります。

また、自社で発電所を保有している会社は、電力の調達が比較的安定していると考えられるため、一つの判断材料になるでしょう。

燃料費調整額に振り回されないための電力会社の選び方

ここまで、燃料費調整額の仕組みや新電力のリスクについて解説してきました。

本章では実際に燃料費高騰のリスクに振り回されないための、電力会社の選び方を3つのステップで紹介します。

自身にとって最適な電力会社を見つけるために、まず自身の価値観を明確にしましょう。

- 自身が重視するのは「価格の安定性」か「安さの追求」か

- 【安定性重視】大手電力の料金体系に近い新電力がおすすめ

- 【安さ追求】市場価格や独自の工夫で安くなる新電力を検討

- 【付加価値重視】電気+αの特典で選ぶ方法も

さっそく、各ステップを解説します。

自身の価値観をチェック

電力会社を選ぶうえで最も重要なのは、自身や家族が電気料金に何を求めるかをはっきりさせることです。

大きく分けると、価値観は次の3つのタイプに分けられるでしょう。

3つの価値観タイプ

安定志向:多少割高でも、毎月の料金が安定している方が安心できる

節約・挑戦志向:リスクを理解した上で、工夫して電気代を徹底的に安くしたい

付加価値志向:料金の安さだけでなく、ポイントや特典といったプラスアルファの魅力も欲しい

まずは自身がどのタイプに最も近いか、考えてみてください。

この価値観が、今後のプラン選びの重要な軸となります。

【安定志向の方】大手電力に近い料金体系の会社を選ぶ

価格の安定性を最も重視する「安定志向」の方には、大手電力会社の料金体系をベースにしつつ、基本料金や電力量料金の単価を安く設定している新電力がおすすめです。

このタイプの新電力は、燃料費調整額の仕組みや価格変動のリスクが大手電力とほぼ同じです。

そのため、新電力に切り替えた後も電気料金の感覚が大きく変わらず、家計の管理がしやすいメリットがあります。

「新電力は不安だけど電気代は下げたい」という方に最適な選択肢といえるでしょう。

たとえば、大手電力からの切り替えでシンプルに安くなることを目指したサービスなどがこれにあたります。

【節約・挑戦志向の方】独自の料金体系の会社を選ぶ

とにかく安さを追求したい、あるいは新しい仕組みを試してみたい「節約・挑戦志向」の方には、独自の料金体系を持つ新電力が向いています。

具体的には、卸電力市場の価格に連動する「市場連動型プラン」や、独自の計算方法を用いる「独自燃調」を持つ新電力が選択肢となります。

これらのプランは、市場価格が安い時間帯に電気を使ったり、自身のライフスタイルを最適化したりなどで、電気代を大幅に削減できる可能性があります。

ただし、市場の状況によっては反対に料金が高くなるリスクもあるため、注意が必要な上級者向けのプランです。

【付加価値志向の方】独自のポイントや特典がある会社を選ぶ

料金の安さだけでなく、プラスアルファの魅力も欲しいと考える「付加価値志向」の方には、独自のポイントや特典といったサービスのある新電力が適しています。

たとえば、電気の使用量に応じてポイントが付与されたり、新電力を運営しているグループ企業のサービスや割引が受けられたりなどです。

ライフスタイルに役立つことも多く、お得感が実感できるのが魅力です。

燃料費の変動リスクを抑えたいならお得電力がおすすめ

ここまで解説してきた選び方を踏まえ、とくに価格の安定性を重視し、燃料費の変動リスクをできるだけ抑えたい方には「お得電力」がおすすめです。

お得電力は、新電力への切り替えに不安を感じる方でも安心して利用できる、堅実な選択肢です。

- 大手電力と同じ感覚で使える安心の料金体系

- シンプルに基本料金・電力量料金が安くなる

- 申し込みは最短5分、手続きも簡単

なぜお得電力がおすすめなのか、その理由を3つのポイントに分けて詳しく解説します。

おすすめ理由1:大手電力の料金体系がベースだから安心

お得電力の最大の魅力は、各エリアの大手電力会社が提供する料金プランをベースに、より安価な料金設定を実現している点です。

そのため、燃料費調整額の仕組みや価格変動のリスクは、現在契約中の大手電力会社と変わりません。

「新電力に切り替えたら、料金の仕組みが複雑になって家計管理が大変そう」といった心配がなく、これまでと同じ感覚で安心して利用を続けられます。

「新電力への切り替えは不安、でも電気代は着実に安くしたい」という、安定志向の方のニーズに的確に応えるサービスです。

おすすめ理由2:基本料金と電力量料金が安くなり電気代を削減

お得電力は、燃料費調整額以外の料金項目である「基本料金」と、電気の使用量に応じてかかる「電力量料金」の両方が、大手電力会社よりも安く設定されています。

そのため、複雑なことを考えなくても、大手電力会社からお得電力に切り替えるだけでシンプルな電気代の削減ができます。

たとえば東京電力エリアの4人から6人世帯の場合、年間で約8,553円、5年間では約42,766円の電気代が安くなる可能性があります。

おすすめ理由3:Webで最短5分、切り替え手続きが簡単

電力会社の切り替えと聞くと、「手続きが面倒なのではないか」と感じる方もいるでしょう。

お得電力は、Webサイトから最短5分で申し込み手続きが完了する手軽さも魅力です。

切り替えにあたって、現在契約している電力会社への解約連絡は不要で、お得電力が代行します。

また、特別な工事や、宅内の電気機器の交換なども一切必要ありません。

手元に電気の検針票を用意するだけで、ストレスなく簡単に切り替えの手続きが完了します。

【その他】特徴で選ぶおすすめの新電力サービス

価格の安定性を重視するならお得電力がおすすめですが、世の中にはさらにユニークな特徴を持つ新電力も存在します。

本章では、特定のニーズを持つ方におすすめできる、特徴的な2つのサービスを紹介します。

市場価格に連動して電気代が変わる市場電力

市場電力は、電気の料金単価が日本卸電力取引所(JEPX)の市場価格に連動して変動する「市場連動型プラン」を提供している新電力です。

「市場連動型プラン」の大きな特徴は、市場価格が安い時間帯に電気を多く使うことで、電気代を大幅に削減できる可能性があります。

一方で、市場価格が高騰した際には電気代も高くなるリスクがあるため、自身で市場価格をチェックしながら、電気の使い方を積極的に工夫できる方に向いています。

電気代に応じて特典がもらえるのむシリカ電力

のむシリカ電力は、大手電力会社よりもお得な料金設定に加えて、年間の電気料金に応じて特典がもらえるユニークなサービスです。

その特典とは、健康や美容に関心のある層から人気を集めている天然水「のむシリカ」です。

電気を使うだけで自動的に特典がプレゼントされるため、電気代の節約だけでなく、生活にプラスアルファの嬉しい価値を求める方におすすめです。

さらに、初回契約時には「のむシリカ」1箱(500ml×24本)がもれなくプレゼントされる特典も魅力です。

新電力と燃料費調整額に関するよくある質問

最後に、新電力や燃料費調整額に関して、多くの方が抱きやすい疑問についてQ&A形式で回答します。

契約前の不安や疑問を解消するために、ぜひ参考にしてください。

- 燃料費調整額がマイナスになることはあるか

- 新電力に切り替える際に違約金はかかるか

- オール電化プランでも切り替えはできるか

それぞれ、一つずつ説明します。

燃料費調整額がマイナスになることはあるか?

燃料費調整額がマイナスになることはあります。

たとえば、燃料の輸入価格が、各電力会社が定める「基準燃料価格」よりも大幅に下回った場合に起こります。

燃料費調整額がマイナスになると、その分だけ毎月の電気料金から割り引かれるため、電気代は安くなります。

過去には実際にマイナスになった時期もありましたが、近年の世界的な燃料価格の高騰を受け、現在はマイナスになりにくい状況が続いています。

新電力に切り替える際に違約金はかかるか?

違約金(解約金)の有無は、電力会社や契約する料金プランによって異なります。

近年は、契約期間の縛りや違約金を設定していない新電力会社が増えています。

後から想定外の費用が発生しないように、契約前には必ず公式サイトの契約要綱を確認し、違約金の有無や条件を把握しておきましょう。

オール電化プランでも切り替えはできるか?

オール電化住宅にお住まいの場合でも、新電力への切り替えは可能です。

ただし、新電力によってはオール電化専用の料金プランを用意していない場合があるため、注意が必要です。

本記事で紹介した「お得電力」は、大手電力会社の多くのプランに対応しているため、オール電化プランからの切り替えもできます。

オール電化住宅は夜間の電気使用量が多くなる傾向があるため、自身のライフスタイルに合った、夜間割引などがあるプランを選ぶとよいでしょう。

契約を検討している電力会社の公式サイトで、オール電化プランの対応状況を事前に確認しておくと安心です。

まとめ

本記事では、新電力の燃料費調整額の仕組み、上限の有無による影響、そして価格高騰リスクに対応するための電力会社の選び方について解説しました。

重要なのは、燃料費の変動リスクを正しく理解し、自身の価値観に合った電力会社を選ぶことです。

とくに価格の安定性を重視するなら、大手電力会社の料金体系をベースにしながら安さを実現する「お得電力」のような新電力が、安心して利用できる堅実な選択肢となります。

電力会社の選択は、今後の家計に大きく影響する重要な判断です。

より詳細な料金プランについては各公式サイトで確認するか、サービス名「お得電力」などで検索し、自身で納得のいく比較検討を進めてみることをおすすめします。

<参考>

お得電力