2026年1月〜2026年3月の3か月、国による補助金制度「電気・ガス料金負担軽減支援事業」が実施されます。

どのように値引きが適用されるのか、自身は対象となるのか、疑問を抱いている方も多いでしょう。

本記事では、2026年における電気代補助金の最新情報から、今後に備えるための根本的な電気代節約術まで、網羅的に解説します。

本記事を読むことで、電気代の負担軽減に関する正確な知識を得て、家計負担の軽減に向けた具体的な一歩を踏み出せるようになるでしょう。ぜひ参考にしてください。

🔍 あなたの知りたい情報を

すぐにチェック!

【2026年1月】電気代の負担軽減策について

国が不定期で実施している「電気・ガス料金負担軽減支援事業」について、「申請手続きが面倒なのでは」と心配する方も多いでしょう。

しかし、負担軽減支援事業においては、多くの場合、値引きを受けるための特別な申請手続きは不要です。

ここでは、その仕組みや過去の支援内容について詳しく解説します。

国による電気・ガス料金負担軽減支援事業とは?

【図解】申請不要で値引きされる仕組み

(資源エネルギー庁)

(小売事業者)

(ご家庭・企業)

政府は、国民の生活や企業活動の経済的負担を軽減するため、不定期に電気・ガス料金の負担軽減支援事業を実施しています。

電気や都市ガスを利用する家庭や企業などに対し、小売事業者などを通じて月々の料金から使用量に応じた値引きをおこなう事業です。

令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」においても、物価高により厳しい状況にある生活者を支援するため、冬期の電気代とガス代を支援する方針が示されました。

値引きを受けるための手続きは原則不要

電気料金の値引きを受けるために、基本的に利用者が個別に申請手続きをおこなう必要はありません。

電気や都市ガスの小売事業者が、家庭や企業などに請求する月々の料金から、あらかじめ使用量に応じた値引きをおこなったうえで請求する仕組みです。

そのため、特別な申し込みや書類提出の手間なく、自動的に支援を受けられることが大きな特徴です。

【2026年1月】電気代の負担軽減策はいつから実施?

ここでは、2026年1月使用分~3月使用分までの3か月間で実施される電気代負担軽減策について詳しく解説します。

制度の最終的な終了時期や、過去の支援内容についても解説するので、今後のためにもぜひ参考にしてみてください。

負担軽減策の期間と値引き額(2026年3月使用分まで)

政府による電気・ガス料金の負担軽減支援事業は、2026年1月使用分から3月使用分まで実施される予定で、1kWhあたり次の値引き額が適用されます。

| 対象 | 1月・2月 | 3月 |

|---|---|---|

| 電気(低圧) | 4.5円/kWh | 1.5円/kWh |

| 電気(高圧) | 2.3円/kWh | 0.8円/kWh |

| 都市ガス | 18.0円/㎥ | 6.0円/㎥ |

1月と2月の使用分は1kWhあたり4.5円、3月使用分は支援終了に向けた縮小期間として、1kWhあたり1.5円の値引きとなります。

申請や手続きは一切不要であり、契約している電力会社が本事業に参加していれば、自動的に値引きが適用されるシステムです。

過去の支援内容(値引き単価)の紹介

過去に実施が検討された国の電気・ガス料金負担軽減支援事業(2025年1月〜3月使用分としてLPなどで案内されていたもの)の具体的な値引き単価を紹介します。

・2025年1月使用分と2月使用分

└低圧契約(一般家庭など):2.5円/kWh

└高圧契約:1.3円/kWh

・2025年3月使用分

└低圧契約(一般家庭など):1.3円/kWh

└高圧契約:0.7円/kWh

・2025年1月使用分と2月使用分:10.0円/㎥

(※家庭及び年間契約量1,000万㎥未満の企業などが対象)

・2025年3月使用分:5.0円/㎥

(※家庭及び年間契約量1,000万㎥未満の企業などが対象)

これらの値引き単価に月々の使用量を掛けた金額が、実際の請求額から差し引かれる形でした。

ただし、契約プランによっては値引き額が異なる場合があるため、詳細は各電力会社やガス会社の案内を確認してください。

【対象者は誰?】電気代の負担軽減策を受けられるかチェック

自身が値引きの対象となるのか、気になる方もいるでしょう。

ここでは、電気代の負担軽減策の一般的な対象者条件や、法人・個人事業主の場合の条件について解説します。

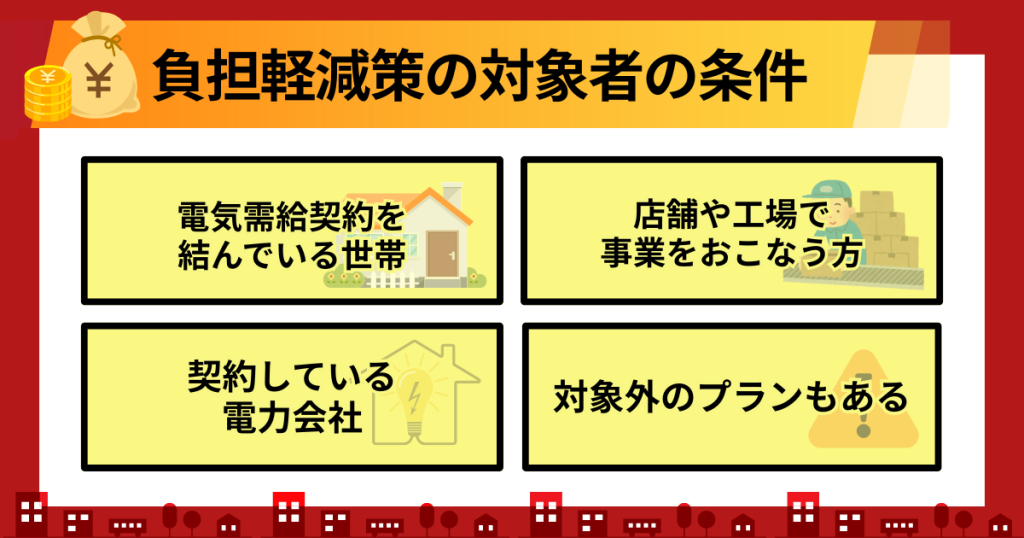

電気代負担軽減策の一般的な対象者条件

電気代の負担軽減策の対象者は、基本的には日本国内で電気需給契約を結んでいるすべての世帯や事業者です。

つまり、家庭で電気を利用している方や、店舗や工場などで事業をおこなう方が該当します。

ただし、契約している電気料金プランの種類や契約先の電力会社によっては、支援の対象外になったり適用条件が異なったりする場合があります。

そのため、自身が対象となるかどうかを正確に把握するためには、契約内容と照らし合わせて確認する必要があります。

所得制限や世帯構成による違い

過去のさまざまな給付金や補助金制度では、公平性の観点から所得制限が設けられるケースがありました。

電気代の負担軽減策においても、今後の制度設計によっては、一定以上の所得がある世帯は対象外になったり支援額が減額されたりする可能性が考えられます。

また、子育て世帯や高齢者世帯、住民税非課税世帯といった特定の状況にある世帯に対しては、通常よりも手厚い支援がおこなわれたり、別途特別な申請枠が設けられたりしています。

なお、オール電化住宅に住んでいる方は、電力量が多いため支援の恩恵が大きくなる可能性がありますが、制度によっては特別な条件が付されることもあり得ることに注意が必要です。

法人や個人事業主の場合の対象条件

電気代の負担軽減策は、法人や個人事業主も対象となる場合があります。

とくに、中小企業や小規模事業者にとっては、高騰する経費の負担を軽減するための重要な支援策となります。

対象となる電気契約の種類としては、事務所や小規模店舗で利用されることが多い「低圧電力」や、工場などで利用される「高圧電力」、「特別高圧電力」などが挙げられます。

国の支援事業では申請不要な場合が多いですが、自治体などの制度では、法人番号や事業内容を証明する書類の提出が求められることが一般的です。

過去の制度では、事業規模や業種によって支援の上限額や条件が異なった事例もあるため、詳細な情報を確認してください。

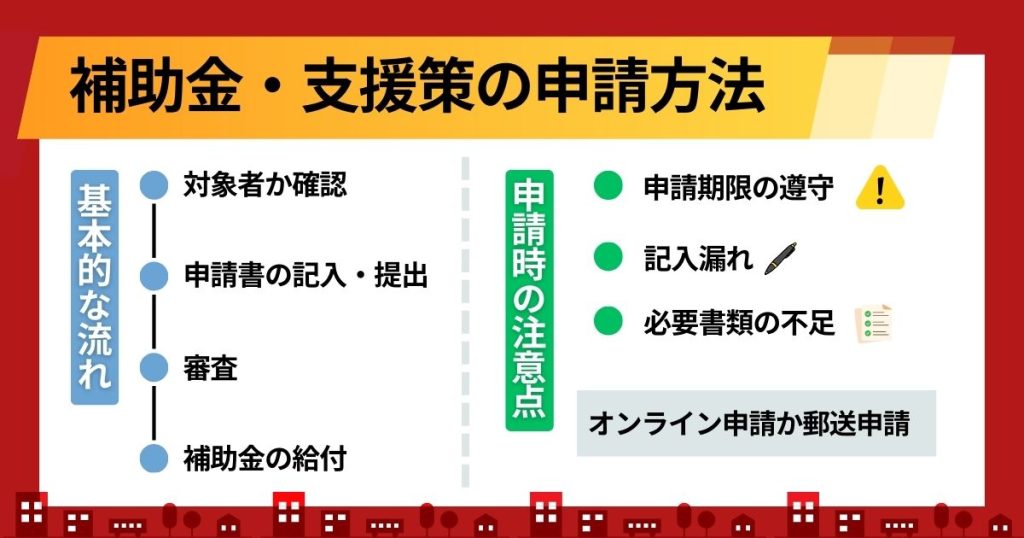

【手続きが必要な場合も】過去の補助金・支援策の申請方法|必要書類からオンライン手続きまでステップ解説

国の電気・ガス料金負担軽減支援事業のように、原則として申請が不要なケースがある一方で、自治体などが独自におこなう補助金制度では申請手続きが必要となる場合もあります。

ここでは、申請が必要な場合の基本的な流れ、必要書類、オンライン申請と郵送申請の手順、申請時の注意点についてわかりやすく解説します(※主に過去に自治体などで実施された制度の一般的な手順です)。

申請が必要な場合の基本的な流れ

- 制度内容と対象者条件の確認

- 申請書類の準備、入手

- 申請書への記入、必要事項の入力

- 申請書類の提出(オンラインまたは郵送)

- 自治体や事務局による審査

- 補助金の給付(または適用開始)

電気代補助金の申請では、まずは自身が対象となるかどうかをチェックし、次に提出が必要な書類を確認する必要があります。

申請書に正確に記入したあとは、オンラインまたは郵送で提出します。審査を経て、補助が開始されたり給付されたりする流れが一般的です。

申請に必要な書類と準備のポイント

電気代補助金の申請では、いくつかの書類提出も必要になることが一般的です。

具体的には、制度ごとに指定される申請書、運転免許証やマイナンバーカードといった本人確認書類の写し、電気の検針票や契約内容がわかるものの写し、場合によっては所得証明書類などです。

これらの書類に不備があれば再提出を求められ、補助金の給付が遅れてしまう可能性があります。

事前に必要な書類をリストアップして早めに準備することが、スムーズな申請のポイントとなります。

オンライン申請と郵送申請の手順

電気代補助金の申請方法は、基本的にオンライン申請と郵送申請の2種類です。

オンライン申請の場合は、指定されたWebサイトにアクセスし、アカウントを作成後、画面の指示に従い必要情報を入力し、準備した書類のデータをアップロードして提出します。

時間や場所を選ばずに申請できる手軽さがメリットですが、パソコンやスマートフォンの操作に慣れていなければ難しいかもしれません。

一方、郵送申請の場合は、印刷した申請書に手書きで記入後、ほかの必要書類とともに指定された宛先に郵送します。

申請時の注意点とよくある間違い

電気代補助金の申請をおこなう際には、いくつか注意すべき点があります。

最も重要なことは申請期限の厳守であり、期限を過ぎてしまうと、原則として受け付けてもらえません。

また、申請書の記入漏れや必要書類の不足といった不備も、審査の遅れや不受理の原因となるため、提出前には必ず内容を再確認しましょう。

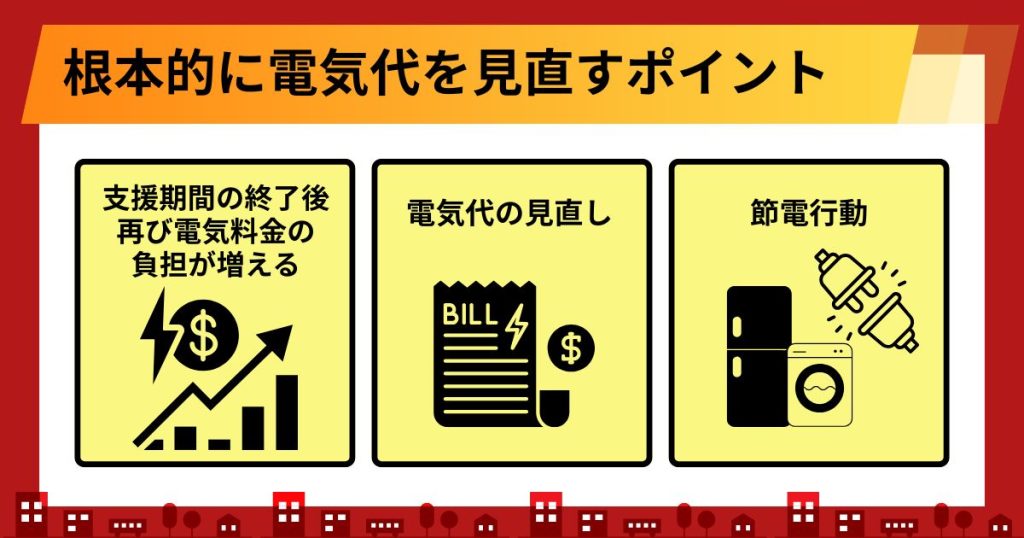

電気代の負担軽減策だけでは不十分?根本的な電気代見直しでさらなる節約を目指そう

電気代の負担軽減策は家計にとって一時的な助けとなりますが、それだけで将来の電気代の不安がすべて解消されるわけではありません。

支援終了後の電気代の負担に備え、根本的な見直しをおこないましょう。

負担軽減策終了後の電気代負担のリスク

国の電気代の負担軽減策は、期間限定の経済対策として実施されます。

支援期間は2026年1月~3月使用分のため、再び電気料金の負担が重くなるリスクを考慮しなければなりません。

長期的な視点で家計を守るためには、日頃から電気代に対する意識を高め、対策を講じておくことが重要です。

恒久的な電気代節約の必要性

一時的な負担軽減策に頼るだけでなく、家計における電気代を根本から見直し、恒久的な節約体制を築くことが、将来の経済的な安定には不可欠です。

電気は生活に欠かせないエネルギーであり、その費用は毎月継続的に発生します。

日々の小さな節約の積み重ねや、より効果的な対策を講じることで、長期的に見て大きな支出削減につなげられます。ぜひ積極的に取り組んでみてください。

電気代を見直す具体的な方法とは

電気代を根本から見直すためには、いくつかの具体的な方法があります。

まず、日常的にできることとして、使わない家電のプラグを抜く、LED照明に交換する、エアコンの設定温度を適切に保つといった節電行動の意識が挙げられます。

また、古い家電を省エネ性能の高い最新モデルに買い替えることも、長期的に見れば大きな節約効果です。

さらに、効果的な方法として、現在契約している電力会社の料金プランを見直したり、よりお得なプランを提供している新電力へ切り替えたりするなどの選択肢もあります。

これにより、生活スタイルを変えることなく電気代を削減できる可能性があります。

補助金は一時的な対策です。

この機会に、根本的な電気代の見直しをしませんか?

電気代の根本解決へ!特徴の異なる電力サービス3選

| サービス | サービスの特徴 | 電気料金シミュレーション | おすすめな方 |

|---|---|---|---|

詳細を見る | ・大手電力会社からの乗り換えなら今のプランのまま電気代が確実に安くなる ・乗り換えはスマホで簡単・工事も不要 | 【例:4人家族の場合】 東京電力 従量電灯B 50A 月間平均電気使用量 600kWh 月額 約23,834円 ▼ お得電力 従量電灯Bプラン 年間 約8,553円 お得! | ・手間やプラン変更なく電気代を安くしたい方 ・今の電力会社に不満はないが節約はしたい方 |

詳細を見る | ・電気の市場価格に合わせて料金が変動 ・使う時間を工夫すれば 電気代を大幅に節約可能 | 【例:4人家族の場合】 Loopでんき スマートタイムONE(電灯) 月額 約11,119円 ▼ 市場電力(電灯)プラン 年間 約3,180円 お得! | ・ゲーム感覚で積極的に節電を楽しみたい方 ・電気を使う時間を調整できるライフスタイルの方 |

詳細を見る | ・契約するだけで 「のむシリカ」がもらえる ・電気を使えば使うほどもらえる特典が増量 | 【例:4人家族の場合】 東京電力 従量電灯B 50A 月間平均電気使用量 600kWh 月額 約23,834円 ▼ のむシリカ電⼒ 従量電灯Bプラン 年間 約2,844円 お得! | ・電気代の節約と一緒に 健康にも気を配りたい方 ・毎月の電気使用量が 多い家庭 |

※燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まず

電気代の負担軽減策は一時的な支援のため、根本的に電気代を見直したい方もいるでしょう。

ここでは、ライフスタイルやニーズに合わせた電力サービスを3つ紹介します。

あなたの節約スタイル診断

電力会社選びで、あなたが重視するのは?

(複数選択可)

大手電力会社から手軽に切り替えたい方向け:お得電力

大手電力会社と契約中で「手続きが面倒なのは避けたい」と感じている方には、「お得電力」がおすすめです。

お得電力の一番の魅力は、現在の大手電力会社のプラン内容や品質はそのままに、電気代が安くなる点です。

切り替え手続きは最短5分で完了するため、面倒な書類のやり取りも必要ありません。

手間をかけずに電気代を抑えたい方や、電力会社の切り替えがはじめてで不安を感じる方は、ぜひ検討してみてください。

新電力系で積極的に節電したい方向け:市場電力

すでに新電力を利用している方や日頃から節電意識が高い方には、「市場電力」がおすすめです。

市場電力は、サービス料を低く設定している点が特徴です。

また、電気の市場価格に連動して電気料金が決まるため、積極的に節電に取り組むことで電気代を大幅に削減できる可能性があります。

昼間に電気をよく使う方や、タイマー機能などを活用して賢く電気を使用できる方は、大きなメリットを感じられるでしょう。

Looopでんきなど、ほかの新電力からの乗り換えを検討している方にもおすすめです。

電力量が多く健康も気になる方向け:のむシリカ電力

毎月の電力量が多く電気代の負担が大きいと感じている方や、オール電化住宅に住んでいる方をはじめ、日々の健康にも気を配りたい方には、「のむシリカ電力」がおすすめです。

のむシリカ電力には、契約時や毎月の電気料金に応じて、美容や健康に関心が高い方に人気のミネラルウォーター「のむシリカ」がプレゼントされるユニークな特徴があります(一部非対応地域あり)。

生活に不可欠な電気を見直すことで、お得になるのみでなく、健康的な生活もサポートされるのは嬉しいポイントです。

電力量が多いほどプレゼントの量も増える可能性があるため、ぜひチェックしてみてください。

かんたん料金シミュレーション

東京電力からお得電力に切り替えた場合の節約額の目安

現在の電気料金(月額目安)

7,423円

200kWh/月, 従量電灯B 30A

お得電力に切り替えると…

2,665円

年間でこれだけお得に!

現在の電気料金(月額目安)

13,400円

350kWh/月, 従量電灯B 40A

お得電力に切り替えると…

4,811円

年間でこれだけお得に!

現在の電気料金(月額目安)

23,834円

600kWh/月, 従量電灯B 50A

お得電力に切り替えると…

8,553円

年間でこれだけお得に!

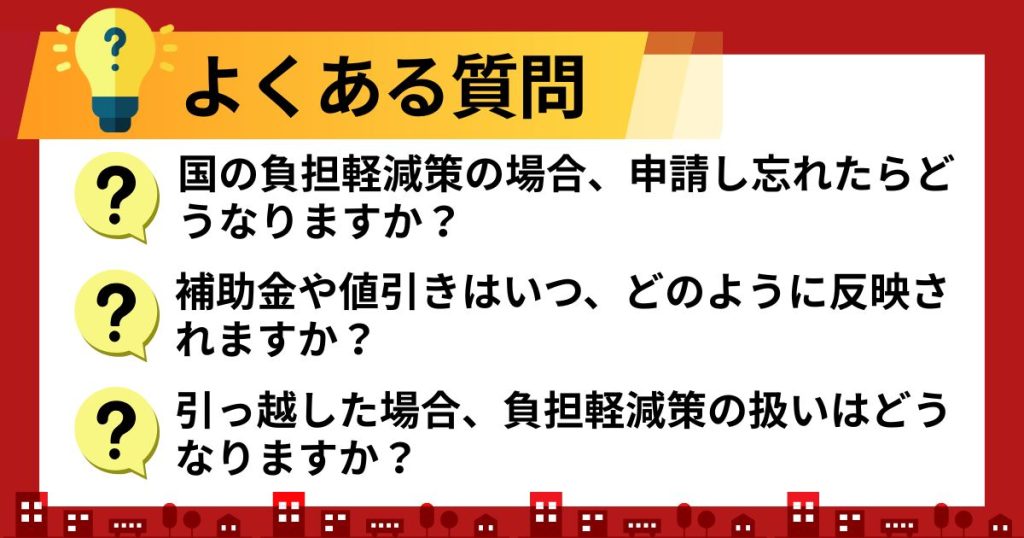

電気代の負担軽減策・申請方法に関するよくある質問

電気代の負担軽減策や、必要な場合の申請方法について、多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。不安を解消しておきましょう。

国の負担軽減策の場合、申請し忘れたらどうなりますか?

国の電気・ガス料金負担軽減支援事業による値引きは、原則として利用者が個別に申請する必要はありません。

自動的に毎月の料金から値引きされる仕組みです。

毎月の検針票や請求書を見て、値引きが適用されていない期間があった場合は、契約している電力会社やガス会社に問い合わせてみましょう。

補助金や値引きはいつ、どのように反映されますか?

国の負担軽減策による値引きは、毎月の電気料金やガス料金の請求時に自動的に反映されます。

検針票や請求書に「政府支援」や「値引き額」といった項目で記載されることが一般的です。

一方、自治体などが実施する補助金は、申請後に審査を経て、指定口座への振り込みや料金からの減額といった形で反映されます。

引っ越した場合、負担軽減策の扱いはどうなりましたか?

引っ越しをする場合、国の負担軽減策による値引きは、新しい住所での電気契約やガス契約に基づき継続して適用されることが一般的で、特別な手続きは基本的に不要です。

ただし、自治体独自の補助金制度を利用中で、ほかの自治体外へ転居する場合は、補助の対象外となる可能性があります。

支援期間中に引っ越しが決まった場合は、念のため現在契約している電力会社やガス会社をはじめ、申請した自治体の窓口で確認してみてください。

どの電力会社でも負担軽減策の対象になりますか?

国が主体で実施する電気代の負担軽減策の場合、基本的には国内の多くの電力会社が対象となります。

また、大手電力会社のみでなく、新電力と呼ばれる小売電気事業者も含まれることが一般的です。

ただし、一部の料金プランは対象外となるケースがあるかもしれません。

自身が契約している電力会社や料金プランが支援の対象になるかどうかは、制度の公式発表や契約先の電力会社からの案内を確認するようにしてください。

まとめ:電気代の負担軽減策を理解し根本的な家計防衛策を

本記事では、電気代の負担軽減策の概要、国の支援事業における申請不要の仕組み、対象者について詳しく解説しました。

国の負担軽減策は家計にとって心強い支援ですが、一時的な措置であることを理解し、根本的な電気代の見直しをおこなうことが大切です。

「お得電力」のような手軽に切り替えられるサービスや、「市場電力」のような積極的な節電で効果を発揮するサービス、「のむシリカ電力」のような付加価値のあるサービスなど、多様な選択肢があります。

今回の情報を参考に、電気代の負担軽減策の過去の仕組みを理解しつつ、長期的な視点での家計防衛策を検討し、より安心できる生活を実現するための一歩を踏み出しましょう。